Kisah-kisah lucu dan sederhana semasa Kongres 1999 yang jadi tonggak kebangkitan gerakan masyarakat adat.

Andre Barahamin

“KAMI HARUS BELI gayung dan ember untuk tiap kamar. Ini antisipasi agar tidak ada keluhan soal mandi. Sebab tidak semua orang biasa mandi menggunakan shower,” kata Devi Anggraeni.

Ketua Perempuan AMAN yang akrab disapa Bunda ini adalah salah satu saksi berlangsungnya Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN). Pertemuan nasional yang dilangsungkan pada 17-22 Maret 1999 menjadi awal lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tanggal 17 Maret juga kemudian digunakan sebagai penanda kebangkitan gerakan masyarakat adat di Indonesia.

Pertemuan Maret 1999 yang mengambil lokasi di Hotel Indonesia merupakan puncak dari jalan panjang pengorganisiran dan advokasi gerakan masyarakat adat di Indonesia. Menurut Sandra Moniaga, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), gerakan masyarakat adat mulai disemai sejak dekade 1980-an.

“Hotel Indonesia dipilih karena pertimbangan anggaran juga karena dianggap strategis. Waktu itu, Hotel Indonesia sudah mau hampir tutup. Jadi lebih murah. Kami juga negosiasi dengan manajemen hotel agar satu kamar bisa ditempati hingga lima orang. Kalau panitia, bisa sampai sepuluh orang satu kamar. Hemat,” kata Moniaga. “Kami juga meminta agar mini bar dikosongkan. Agar jangan sampai peserta KMAN salah paham. Mengira jika itu gratis,” sambungnya sambil tertawa.

Di saat berlangsungnya KMAN 1999, Moniaga adalah bagian dari Jaringan Pembelaan Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Organisasi ini dibentuk di Toraja pada tahun 1993. JAPHAMA bersama selusin lebih organisasi masyarakat sipil tingkat nasional dan organisasi masyarakat adat yang ikut jadi panitia. Salah satunya adalah Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK).

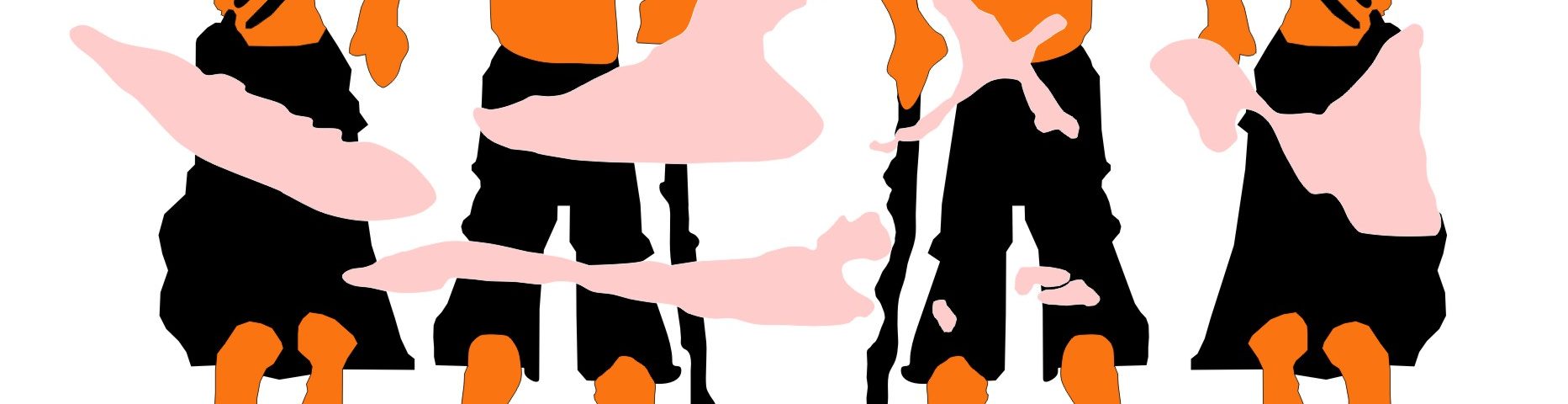

Direktur KpSHK, Muhammad Djauhari ingat betul peristiwa itu karena dirinya adalah perancang lambang AMAN. “Saat itu sudah satu hari sebelum Kongres dimulai. Saya ditugaskan untuk membuat logo Kongres. Waktu sudah mepet. Tapi beruntung, saya baru saja dapat laptop baru. Jadilah logo untuk Kongres,” kata Djauhari. “Saya tidak menyangka bahwa logo yang dibuat untuk Kongres lalu diputuskan jadi lambang organisasi,” sambungnya.

Menurut pengakuan Djauhari, logo itu dibuat dengan semangat meski memiliki keterbatasan teknologi.

“Pake teknik mirroring saja. Itu kenapa gambar masyarakat adatnya itu simetris. Terus, warna dominan oranye saya pilih karena pertimbangan bahwa kebanyakan logo LSM (lembaga swadaya masyarakat, red) saat itu dominan merah atau hijau. Saya ingin gerakan masyarakat adat memiliki kekhasan,” kata Djauhari.

Penjelasan Djauhari memicu tawa dari para peserta perayaan “Dua Dekade Kebangkitan Gerakan Masyarakat Adat: 17 Maret 1999 – 17 Maret 2019”. Acara ini dihelat di Rumah AMAN, Tebet pada 16 Maret 2019. Gelaran ini tidak formal dan kaku. Undangan disebar kepada mereka yang berada di sekitar Jakarta, Bogor, Bekasi atau Tanggerang. Tentu saja ditutup dengan makan bersama. Awak Pengurus Besar (PB) AMAN menjadi tukang masak.

KMAN 1999 juga menjadi awal berseminya cinta di antar mereka yang sama-sama berjuang untuk masyarakat adat.

“Ada beberapa pasang yang kemudian menikah usai KMAN,” kata Moniaga sambil tersenyum lebar. “Salah satunya adalah Devi dan Abdon,” jelas Moniaga yang disambut riuh semua yang saat itu berada di Rumah AMAN.

Devi Anggraini terlihat tersipu mendapatkan tepukan tangan gembira. Terutama dari mereka yang berumur jauh lebih muda dan belum juga punya pasangan. Pasangannya yang dimaksud adalah Abdon Nababan, berasal dari Toba, Sumatera Utara merupakan mantan Sekretaris Pelaksana (Sekpel) AMAN sejak 1999 hingga tahun 2003, sebelum kepemimpinannya dilanjutkan oleh Emil Ola Kleden yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur.

Di tahun 2007, saat dilangsungkannya KMAN ke-3 di Pontianak, Kalimantan Barat, Nababan dipilih menjadi Sekretaris Jendral (Sekjen) AMAN. Lima tahun berikutnya, pada KMAN ke-4 di Halmahera Utara, Maluku Utara, ia kembali dipercaya menjadi Sekjen AMAN hingga mandatnya berakhir pada Maret 2017. Nababan adalah satu dari sekian figur yang terlibat di dalam jatuh bangun dan perkembangan AMAN hingga bertahan dua dekade.

“Semua itu berkat tuntutan para leluhur,” kata Nababan saat berbincang di malam penutupan perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) di Cikini, Jakarta, pada 11 Agustus 2019 lalu. “Tapi perjuangan belum tuntas. Masih banyak yang harus dikerjakan.”

Nababan menyoroti nasib masyarakat adat di wilayah Nusantara dinilai masih terpinggirkan secara politik dan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dan tema pokok dalam Perayaan HIMAS yang jatuh pada tanggal 9 Agustus, yang dirangkai dengan perayaan 20 tahun berdirinya AMAN.

Mega-iven ini melibatkan 1.500 orang yang berasal dari perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah nusantara, negara, pemerintah nasional dan daerah, para penggiat seni, dan organisasi lainnya termasuk mitra. “Kami juga mengundang para pemrakarsa berdirinya AMAN yang ikut pada Kongres 1999,” kata Eustobio Rero Renggi. Mantan aktivis kampus asal Nusa Tenggara Timur ini dipercaya utuk mengemban tanggung jawab sebagai Sekretaris Panitia. Sehari-hari, ia adalah Deputi Sekjend AMAN Bidang Internal.

Perayaan 20 Tahun AMAN dan HIMAS 2019 tersebut berlangsung selama tiga hari di Taman Ismail Marzuki. Dimulai dengan pembukaan megah pada Jumat, 9 Agustus. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, ikut menghadiri acara pembukaan tersebut. Ia mewakili Presiden Joko Widodo yang batal hadir. Ini bukan kali pertama Presiden absen dari hajatan akbar masyarakat adat. Di tahun 2017, saat Kongres Masyarakat Adat dilangsukan di Medan, Sumatera Utara, ia juga tak hadir.

“SAAT MENINGGAL, DIA memangku posisi sebagai tetua Ruangan Mailana,” kata Hibor Bungkaes. Wajahnya tampak berupaya keras mengingat kenangan tentang Aristarkus Samura.

Ruangan adalah penyebutan klan-klan di tiap kampung dalam masyarakat Nanusa. Setiap kampung memiliki jumlah Ruangan yang berbeda-beda. Mailana adalah satu dari dua belas klan di Karatung. Awalnya hanya ada sembilan klan. Penambahan tiga klan di kemudian hari tidak lepas dari intervensi Gereja untuk mengasosiasikannya dengan jumlah suku Israel dan dua belas murid Yesus.

“Kami bertiga yang berangkat ke Jakarta. Bersama dengan almarhum Arkilaus Sasube, tetua Ruangan Dodo. Almarhum Aristarkus adalah yang paling pintar bicara. Jadi ia dipercayakan untuk menjadi juru bicara atas nama orang Nanusa. Bagi kami, penting agar orang Indonesia tahu tentang Mane’e yang adalah kearifan lokal kita, orang Nanusa,” kata Bungkaes lagi. “Karena saya adalah Ratumbanua, boleh dibilang tidak ada yang membantah. Semua orang setuju.” Ia tersenyum mengingat hal tersebut.

Ratumbanua adalah penyebutan terhadap pemimpin adat di tiap kampung. Ada tujuh kampung di Nanusa; Karatung, Dampulis, Laluhe, Marampit, Kakorotan dan Miangas. Jadi, ada tujuh Ratumbanua. Hibor Bungkaes adalah Ratumbanua Karatung. Posisi ini diemban pria kelahiran Karatung, 6 Juli 1939, pasca-mangkatnya Ratumbanua sebelumnya di tahun 1993.

Saat mendapatkan undangan untuk terlibat dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara di tahun 1999, ketujuh Ratumbanua bersama dengan para tetua Ruangan, berkumpul bersama. Pertemuan di adakan di bulan pertama awal tahun itu, bersamaan dengan upaya Malintu u Harele. Ini adalah upacara yang menandai meredanya laut dan dimulainya musim berburu bagi orang Nanusa.

Temu raya itu dilakukan di Laluhe, kampung yang dipercaya sebagai asal muasal kehidupan manusia Nanusa sebelum menyebar.

Orang-orang Nanusa percaya bahwa laut adalah ibu: asal mula dan sumber kehidupan. Tiga kakak beradik leluhur orang Nanusa: Mataputun, Sangian dan Wentenan terlahir dari laut. Daratan yang pertama kali dipijak adalah Laluhe. Itu sebabnya ia disebut Inangu Tempa oleh orang-orang Nanusa.

Mataputun sebagai anak tertua kemudian berpindah dan mendiami Karatung. Ia adalah ksatria dan merupakan panglima perang terkemuka di masa hidupnya. Sangian, yang merupakan ahli perbintangan dan spiritual memilih tinggal di Kakorotan. Sementara satu-satunya adik perempuan mereka yang bernama Wentenan tetap tinggal di pulau terbesar yang bernama Marampit. Laluhe adalah satu dari tiga desa tua di pulau Marampit.

“Karena orang-orang Karatung merupakan anak sulung laki-laki pertama, keturunan jagoan perang, maka kami bertiga dipilih sebagai perwakilan.” Bungkaes berhenti sejenak dan meneguk kopinya. “Berangkat ke Jakarta itu perjalanan saya paling jauh seumur hidup.”

Tidak mudah memang bagi orang-orang Nanusa di ujung paling utara berbatasan dengan Filipina untuk mencapai ibukota negara yang terletak di bagian selatan negeri. Di tahun 1999, Soeharto baru saja jatuh. Listrik baru saja beberapa menerangi Karatung saat Bungkaes bersama Aristarkus Samura dan Arkilaus Sasube mesti bertolak ke Jakarta.

Tidak ada pilihan selain menumpang kapal menuju Manado, ibukota provinsi Sulawesi Utara, sebelum menaiki pesawat menuju Jakarta.

Kapal yang menyinggahi rangkai kepulauan Nanusa adalah bekas kapal barang yang sudah usang dan sedang menuju periodenya menjadi bangkai. Mereka menyisir jalur tua pelayaran yang dirintis oleh Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) atau Perusahaan Pelayaran Kerajaan. KPM adalah perusahaan pelayaran berkedudukan hukum di Amsterdam, namun kantor pusat operasinya berada di Jakarta.

Di masa lalu, jalur pelayaran KPM ini beroperasi di perairan Indonesia dengan fungsi utama mengangkut tentara, suplai dan logistik pasukan Belanda yang bertempur. Perusahaan ini masih tetap beroperasi hingga dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1957.

“Tidak ada ranjang untuk penumpang. Setiap orang harus membawa tikar untuk menjadi alas tidurnya. Kami tidur di atas tutup gudang penyimpanan yang berada di lambung kapal.” Hibor kembali meneguk kopinya. “Tikar yang kami gunakan merupakan tikar anyam dari daun pandan pantai. Banyak sekali tumbuh liar di sela-sela pohon kelapa.”

Kelapa, adalah tanaman utama di pulau-pulau Nanusa. Ia menjadi sumber utama pendapatan di sektor pertanian. Produk turunan utama yang menjadi tulang punggung ekonomi adalah kopra.

Seluruh keluarga di Nanusa adalah keluarga petani kopra. Masing-masing mengolah tanah perkebunan kelapa yang diwariskan turun-temurun. Sebelum persoalan mengenai tapal batas negara antara Filipina dan Indonesia menjadi urusan politik yang ditentukan oleh Jakarta dan Manila, orang-orang Nanusa membawa hasil panen kopra menuju Tanjung San Agustin, yang terletak di antara kota pesisir Governor Generoso dan kota Mati.

Bertani adalah kegiatan yang dilakukan orang Nanusa di sela-sela kegiatan utama sebagai nelayan. Ikan tuna sirip kuning, tuna sirip biru, cakalang dan hiu adalah sumber lauk utama yang dahulu dengan mudah dapat ditemukan di titik-titik tangkap tradisional. Sebelum kemudian datang era pukat berukuran raksasa dengan kapal kayu berukuran di atas satu ton.

“Pajeko-pajeko itu datang dari berbagai daerah di luar Nanusa. Ada yang dari Mindanao, tapi tidak sedikit juga yang datang dari Ternate, Tidore dan Bitung. Mereka milik orang-orang kaya yang mendapat perlindungan dari polisi atau tentara,” tutur Bungkaes dengan nada rendah. “Mereka memasang rumpon dan memanen ikan di wilayah tangkap kami, orang Nanusa. Lalu menjualnya ke kapal-kapal penampung yang datang dari Taiwan, Korea Selatan dan Jepang.”

Dekade 1990-an adalah perideo tersulit dalam kehidupan orang Nanusa. Harga jual cengkeh dan kopra terjun bebas. Jika cengkeh diakibatkan oleh monopoli Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC), sementara kopra diakibatkan oleh penetapan harga beli oleh Indofood yang memiliki kuasa atas Bimoli. Opsi untuk menjual kopra ke Filipina menjadi tidak mungkin karena Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI) meneror perairan atas nama kedaulatan dan arogansi Jakarta.

“Butuh dua minggu untuk bisa tiba di Manado,” kenang Bungkaes yang kini telah berusia 80 tahun.

Penyebab lamanya waktu tempuh tidak lain disebabkan oleh keharusan kapal untuk singgah di pelabuhan dan desa di tiap kecamatan di gugus Nusa Utara. Wilayah kepulauan yang hari ini telah dimekarkan secara administratif menjadi tiga kabupaten: Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Saat berangkat, kami membawa bekal makanan dari kampung. Terutama ketupat dan ikan cakalang asap,” kedua tangan Bungkaes bergerak lincah mengilustrasikan kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutnya. “Biasanya, bekal habis setelah tiga hari. Di hari-hari seterusnya, kami membeli makanan dari para pedagang lokal di tiap pelabuhan dan desa yang kami singgahi.”

Menurut Bungkaes, dana yang digunakan untuk membiayai keberangkatan dirinya dan dua perwakilan Nanusa lain merupakan dana mandiri yang dikumpulkan melalui sumbangan sukarela. “Masing-masing Ruangan ikut menyumbang. Seadanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membiayai kami ke Manado.”

Dari Manado, mereka menggunakan pesawat menuju Jakarta. “Itu pengalaman kami semua pertama kali naik pesawat,” Bungkaes tersenyum mengingat masa itu. “Beruntung ada yang anak muda yang ikut bantu mengantar kami ke Jakarta. Kalau tidak, kami tentu tidak akan pernah bisa.”

Sebelum 1999, Bungkaes hanya mengenal tiga jenis kendaraan angkut. Kapal, mobil dan sepeda motor. Pesawat atau kereta adalah imajinasi yang tak terengkuh oleh orang pulau kecil yang memiliki wilayah hanya 8,43 km2. Di Nanusa, Marampit adalah pulau terluas dengan bentang wilayah mencapai 12,75 km2.

“Sepanjang terbang ke Jakarta, saya tidak berani bergerak. Juga tidak berani minta air minum. Khawatir nanti akan diminta untuk bayar. Harganya pasti mahal. Jika di kapal laut saja sudah mahal, apalagi di pesawat?” sambil tertawa Bungkaes mengingat pengalaman dua puluh tahun lalu.

Di tahun 1999, ia menuju Jakarta sebagai jawaban untuk merespon undangan dari panitia yang sedang mempersiapkan lahirnya sebuah organisasi perjuangan bersama masyarakat adat di Indonesia.

Selama seminggu di bulan Maret tahun itu, bertempat di Hotel Indonesia, perwakilan dari 400 komunitas masyarakat adat datang berkumpul. Menegaskan sikap senasib sepenanggungan dan menyepakati keinginan untuk berjuang bersama. Pertemuan itulah yang dikenang kemudian menjadi marka lahirnya organisasi politik massa bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

“Orang Nanusa diberikan kehormatan untuk bicara mewakili salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Untuk itu, almarhum Aristarkus membawakan penjelasan tentang tradisi Mane’e.” Nada suara Bungkaes tampak bersemangat. Ada rasa bangga yang terpancar dari gema kalimat-kalimatnya.

“Dia pintar. Dia tulis penjelasan panjang lebar. Mulai dari berapa banyak pulau di Nanusa, apa itu Mane’e, kapan dan bagaimana mempersiapkan upacara. Aristarkus jelaskan panjang lebar hingga ke soal penyebutan-penyebutan asli dan artinya,” jelas Bungkaes mengenang.

Hibor mengaku bangga bisa bertemu langsung dengan banyak perwakilan komunitas-komunitas adat dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing datang jauh ke Jakarta karena yakin tentang keharusan memulai perubahan setelah Jendral Tangan Besi, Soeharto, akhirnya lengser sebagai presiden. Ia mendengar banyak cerita dan bertukar pengalaman dengan sesama pemimpin adat yang juga hadir di KMAN 1999.

“Terkadang kami ditegor panitia kegiatan karena masih berkumpul cerita sambil merokok. Padahal waktu istirahat sudah selesai dan di dalam ruangan acara sudah dimulai,” kenangnya.

Kegiatan kongres tersebut juga diselingi dengan demonstrasi massa. Seluruh peserta dengan masing-masing pendampingnya berarak di jalan menyuarakan protes yang diredam selama tiga dekade di bawah todongan senjata dan nalar ketertiban penuh teror ala tentara. Dengan menggunakan pakaian adat masing-masing, para peserta untuk pertama kalinya mendapatkan kesempatan untuk membawa aspirasi dari tiap kampung-kampung langsung di jantung kekuasaan.

Demonstrasi massa sewaktu berlangsungnya KMAN 1999 juga bermakna sangat politis untuk Hibor Bungkaes. “Itu pertama kali saya ikut dan tahu apa yang namanya demonstrasi. Di pertemuan masyarakat adat itu juga saya akhirnya sadar bahwa orang Nanusa tidak sendiri. Ada banyak ternyata masyarakat adat. Bahkan sebagian dari mereka jauh lebih menderita dari kita.” nada suara Bungkaes lirih.

Ia menarik nafas panjang. “Mereka bahkan ada yang diusir dari tanahnya. Disuruh pindah ke tempat lain karena tanah adat mereka mau diambil negara dan perusahaan. Kalau melawan, berarti penjara, atau mati. Sedih sekali.”

Bungkaes tampak terengah-engah menjelaskan. Saya tidak mendesaknya. Membiarkan ia mengambil jeda dan mungkin mengingat lagi kejadian dua dekade lampau. Ia kini tak muda lagi dan satu-satunya yang ia miliki adalah ingatan yang berbalur harapan. Penyakit asma yang menggerogotinya selama dua dekade terakhir membuatnya lebih banyak beraktivitas di Karatung dan jarang sekali meninggalkan pulau kelahirannya tersebut.

“Pengalaman di Jakarta itu sudah dilupakan. Saya susah buang air besar di dua hari awal ketika menginap di hotel. Walau sakit perut, saya selalu tahan karena tidak tahu cara menggunakan toilet. Tidak mengerti bagaimana siram kotoran,” Bungkaes mengenangnya sembari tertawa lepas. Ia tak lagi peduli bahwa sebagian giginya telah rontok ditinju usia. “Sekarang datang lagi ke Jakarta setelah dua puluh tahun,” kata Bungkaes sambil tertawa.

KINI POSISI SEKRETARIS jendral AMAN disampir ke pundak Rukka Sombolinggi, perempuan asal Toraja, Sulawesi Selatan. Keputusan itu berdasarkan mandat KMAN ke-5 di Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

Moniaga menjelaskan bahwa Hotel Indonesia sebenarnya bukan berada di puncak daftar lokasi-lokasi yang diusulkan sebagai tempat penyelenggaraan Kongres. “Padahal opsi pertamanya adalah Ancol,” kenang Moniaga. “Biar nanti kalau ada peserta yang pusing karena sarasehan, bisa ke pantai,” sambungnya sambil tersenyum mengingat momen itu.

Selama pelaksanaan Kongres 1999 tersebut, Nur Hidayati harus bolak-balik ke komplek Tugu Monumen Nasional (Monas). Kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), perempuan ini bertugas mengantar para peserta Kongres yang kesulitan menunaikan hajat buang air besar di hotel.

“Toilet duduk dianggap tidak nyaman. Mereka lebih memilih toilet jongkok,” kenang Yaya, sapaan akrab Hidayati. Di masa itu, ia adalah satu dari sekian relawan yang dikerahkan WALHI untuk mendukung suksesnya KMAN 1999.

Pertemuan ini adalah pertemuan orang kampung paling besar yang pernah diadakan di Jakarta. Saat itu, Soeharto baru saja mundur dan gerakan sosial sedang mendapatkan momentum, kenang Moniaga. Beberapa peserta bahkan melepas alas kaki saat dipandu masuk ke lift untuk menuju kamar masing-masing.

“Pas pintu lift terbuka, mereka kaget sendal mereka sudah tidak ada,” kata Moniaga. “Maklum, banyak dari mereka baru kali itu naik lift dan banyak sekali yang baru pertama datang ke Jakarta,” imbuhnya. Saya tidak bisa tidak tertawa mendengar hal ini.

Para relawan di KMAN 1999 juga harus menemani para peserta yang ketakutan menyeberang jalan di Jakarta.

“Mereka tidak pernah lihat mobil sebanyak itu sebelumnya. Jadi beberapa kami harus memandu mereka saat melintas di zebra cross. Kami terpaksa membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil agar memudahkan,” kenang Yaya.

Di masa tersebut, konsolidasi dan meneruskan undangan untuk menghadiri Kongres adalah satu dari sekian tantangan yang harus dijalani panitia dan relawan yang terlibat.

“Belum semua tempat bisa dijangkau dengan sinyal telpon. Banyak sekali komunitas yang harus dikirimi surat dalam bentuk fisik dan hal tersebut harus dilakukan jauh-jauh hari. Banyak kawan-kawan jadi akrab dengan Kantor Pos,” kenang Moniaga. “Kita juga kesulitan untuk memverifikasi apakah surat undangan sudah diterima atau belum. Kecuali sudah ada surat balasan,” sambungnya.

Kantor Perkumpulan Telapak di Bogor untuk sementara digunakan sebagai sekretariat menuju persiapan KMAN 1999. Menurut Moniaga, banyak anggota Perkumpulan Telapak yang jadi relawan. Beberapa bahkan jadi anggota panitia inti. “Ada juga ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, red) yang sejak awal juga mendukung terbentuknya AMAN,” kenang Moniaga.

Keterlibatan ELSAM di tahapan menuju KMAN 1999 dibenarkan Abdul Haris Semendawai. “ELSAM mendukung karena ada cita-cita besar dan harapan soal perjuangan masyarakat adat,” kenang Semendawai.

Saat KMAN 1999 berlangsung, Moniaga harus berbagi peran dengan suaminya, Martua Sirait untuk bergantian menjaga anak sulung mereka yang baru berusia satu tahun lebih. Sirait bukan wajah baru di gerakan sosial, terutama menyangkut isu hutan dan masyarakat adat. Kini, ia bekerja di Samdhana Institute. “Di Kongres, kami membawa serta Rugun (anaknya, red)” kenang Sirait. “Jadi, dapat dibilang bahwa Rugun adalah relawan termuda,” sambungnya.

Malam 16 Maret itu, Rugun juga hadir. Mengikuti proses kegiatan sejak awal hingga akhir. Termasuk mendengarkan ibunya bertutur soal kisah-kisah awal bagaimana AMAN dibentuk sekaligus menjadi saksi dua dekade gerakan masyarakat adat tumbuh dan berkembang.(*)

Tulisan ini pertama kali dimuat di Kelung (non-aktif) sebelum kemudian dipublikasikan di web pribadi penulis.